2025年11月①

11月1日

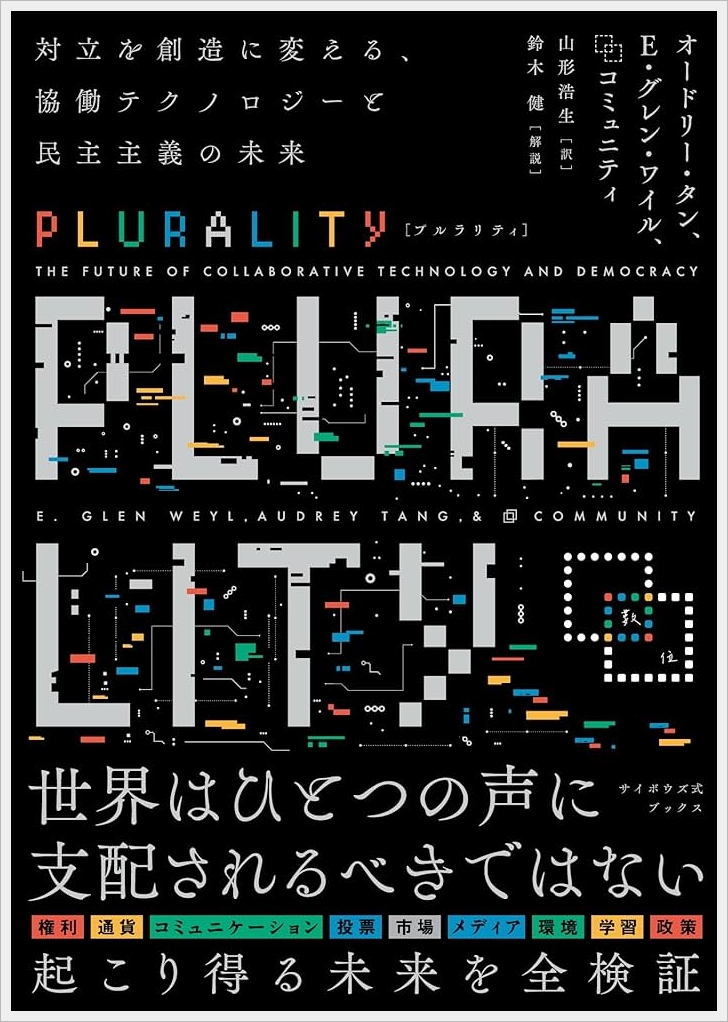

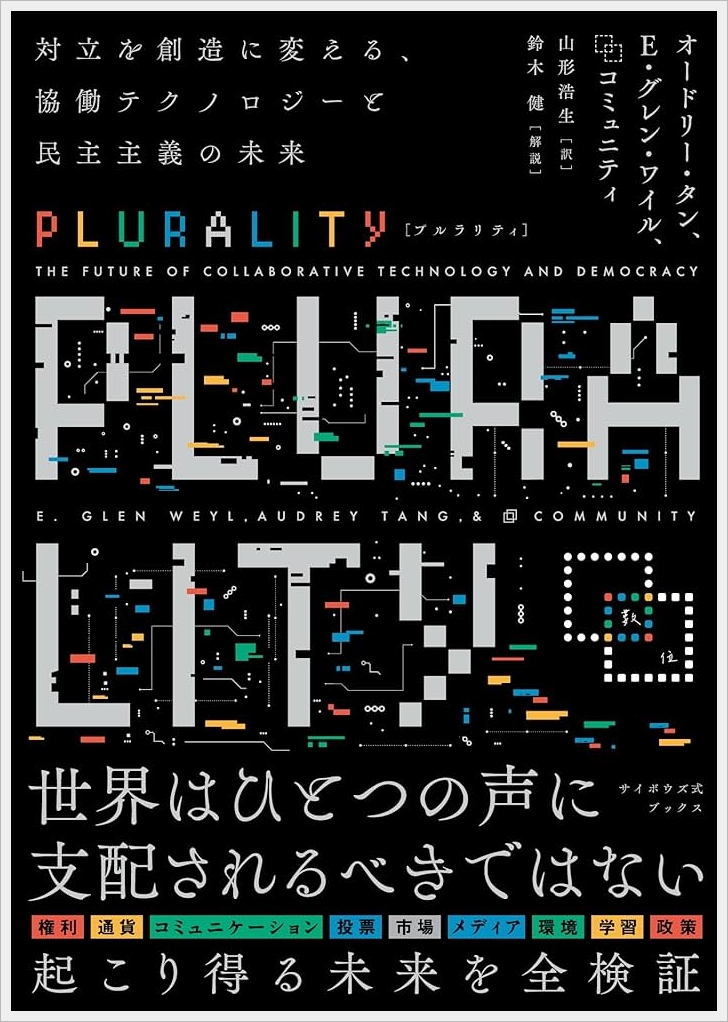

「PLURALITY」オードリー・タン(著)、E・グレン・ワイル(著)

これは現代社会の閉塞を打ち破るような、まったく新しい希望の書だと感じました。AIやネットワークが人間を分断させるものとして語られがちな時代に、本書はむしろそれらを「協働」と「共創」のための道具として再定義してますね。その根底にあるのは、「多様性(plurality)」こそが社会を進化させる原動力だという確信でしょうか。テクノロジーを介して異なる価値観や立場の人々がつながり、共に問題を発見し、解決をデザインしていく姿は、単なる理想論ではなく、台湾で実際に形になっている実例として語られる点が圧巻でした。

本書が提示するのは、政治や民主主義を「闘争」ではなく「共創のプロセス」として再構築する大胆な思想であり、それは読む者に「自分も参加できるのだ」という前向きな感覚を呼び起こしてくれました。哲学・社会科学・デジタル技術が融合する語り口は知的刺激に満ち、ページをめくるごとに視界が広がっていくようでした。特に、オードリー・タンの語る「透明性は信頼を生む」という理念や、グレン・ワイルの経済思想との融合は、理論と実践が美しく交差する瞬間として非常に印象深かったです。

本書は未来の社会を「より良く生きるための実験場」として描き直す一冊であり、読後には「自分の手で社会をつくる」という希望が静かに芽生えました。思想書でありながら、人間への信頼に満ちた、とびきり明るい社会の設計図であると思いました。

11月1日

ウェンブリーに念を送っておきました!

あんまり酷いのもアレなんでこれくらいで(笑)。

「ルーズボールよ!全部日本側に転がれ、転がれ、転がれ~~」

11月2日

王者たる所以と現実を直視する勇気

南アフリカ 61 - 7 日本

(前半 26 - 0、後半 35 - 7)

---------------------------

世界王者・南アフリカの強さをあらためて見せつけられる一戦となりました。スコア以上に内容の差は大きく、「なぜボクスが王者たり得るのか」を如実に示す試合でした。

まず際立ったのは、ボクスの試合運びの精度です。彼らは常に状況を支配し、序盤から日本の攻撃テンポを封じました。ペナルティの少なさ、キックの高さと正確さ、そしてブレイクダウンでの圧倒的な圧力。ーーそれらすべてが積み重なり、日本に継続的な攻撃を許さしませんでした。それは「日本を窒息させるラグビー」でした。

特にラインスピードの高さと接点の強度は異次元でした。そんな訳はないのですが、HOマークスとNo.8ヴィーセが全てのラックに絡んでた印象です。少しは手加減して欲しいと本気で思いました。日本のパス展開はことごとく後退を強いられました。球出しを遅らせられ、前に出られない時間が続く中で、キックの選択にも迷いが生まれ、リズムを崩した日本は自陣でのプレーを余儀なくされます。ボクスはそのわずかな隙を逃さず得点に結びつけ、試合の主導権を終始手放しませんでした。

勝利の土台となったのは、フォワード陣の圧倒的な支配力です。わずか数分でモールから先制トライを奪ったことからも、ボクスがしっかりと「土台を作る」ラグビーを展開していたことがわかります。 「大型・強力・構造化されたフォワードプレー」が、彼らを王者たらしめる大きな要素でしょう。

フォワードが基盤ならば、バックラインやスキル選手たちはその基盤から飛び出してスコアを量産します。中でもSOムンゴメズルの身体能力、判断、スキル、スピード、キックは驚異そのものでした。そしてコルビとアレンゼのコンビ。あれだけのスピード、バネ、ハンドリングスキルがあれば小さくても全く気になりません。日本のSO、WTBとの対比が如何にも皮肉ですね。基盤の上で「技・変化・速さ」が使えることも、ただ強いだけではない王者たる所以でしょう。

適応力と戦略の明確さも光りました。雨・泥の厳しいコンディションであっても、日本の狙い(速さ・展開)を予測してブレイクダウンでの勝負を仕掛け、ゲームの主導権を握りました。たとえば、「相手が速攻を仕掛けてくるだろう」と見込んでの対応や、モールからの確実な得点。そして日本の弱点であるハイボールの徹底。王者は、どんな状況下でも勝てる方法を持っており、それを実行に移せるチームだと実感しました。

61 - 7 という大差は、ただ相手を圧倒したという数字以上の意味を持ちます。ボクスの強さは、単にフィジカルだけではありません。試合全体を支配する知的な構築力と、メンバーが替わっても変わらない、あらゆる局面での再現性の高さこそが王者たる所以でしょう。相手を完全に封じるディフェンス、勝負どころでの集中力、そして自らの型を崩さないメンタリティーーそのすべてが、王者の風格を物語っていました。

---------------------------

対する日本はボクスの準備・力・戦略に圧倒されてしまい、日本が本来打ち出したい「動き・速さ・ポジティブな攻撃」で試合を展開するには程遠かったというのが実情です。その王者ぶりの前に自分たちの理想を全くに発揮できず、「上位への階段」を登るための設計図を改めて突きつけられたと言っても過言ではないでしょう。個人的に以下の点が大きな課題として浮き彫りになったと感じました。

1. セットプレーでの劣勢

ボクスはラインアウトモールから早々にトライを奪うなど、セットプレーからの優位を築いていました。一方日本は、モールを止めきれなかったり、マイボールのスクラム・ラインアウトで相手のプレッシャーにさらされたりと、前半から苦しい展開が続きました。相手の基盤が安定していたことで、日本が持ち味とする展開ラグビーに移行しづらかったです。ラインアウトはこれまでもずっと課題でしたが、最近安定していたスクラムさえも崩壊しました。土台の強さが足りないまま、トップチームと渡り合おうとすると厳しいという典型例になりました。

2. ブレイクダウン及び速攻への対応力の欠如

コリシも「日本は動きを速くして来るのを分かっていたので、我々はブレイクダウンで優位を握ることを狙った」と語っています。日本が「速さ・展開力」で勝負しようとしても、相手がそれを予測・準備しており、実際に速い球出しや次の動きを制限されてしまいました。反則やペナルティを誘発される場面も複数あり、流れを作れない時間帯が長くなりました。サポート遅いが故のカウンターラックやノットリリースも目立ちました。

3. 規律

日本は前半・後半それぞれでイエローを取られており、20分近く14人でプレーする時間がありました。数的不利になったことで当然相手のプレッシャーを受けやすくなり、慌てた展開でミスが重なった印象です。こうした状況は「プラン通りのゲーム運び」が難しくなるため、当然ですが反則を減らすことが急務です。気になったのは、偶発的とは言え「ハイタックル」を何度も取られた場面です。

4. 不十分な攻撃のバリエーションとリズム作り

日本の狙いであるハイペース・展開ラグビーを実践しようにも、前述のように相手のプレッシャー+日本側のミスで、そのリズムを作る場面が限られました。例えば、「相手ディフェンスを引き出してからの二次展開」「ラインブレイク後のサポートラン」「カウンターからの速攻」などがもう少し機能すれば、点差以上に戦える可能性はあったでしょう。今回は、それが十分に発揮できなかったというのが率直な印象です。

5. 精神的なタフネスと前半立ち上がりの遅さ

試合冒頭から相手のモメンタムに押され、26 - 0 のハーフタイム展開とされてしまったことが示すように、立ち上がりで相手を上回る入りができなかった点も見逃せません。ワールドクラスのチーム相手に対しては、序盤からやられる前にやるという姿勢、集中力が問われます。そこが今ひとつだったと言わざるを得ません。とは言え、ボクス相手にそれを求めるのは酷な気もしますが。。。

---------------------------

雨のウェンブリー。同時刻にイングランド戦が行われていたため、ボクスのテストマッチとしては記録的に少ない観客数。この試合で日本代表が「得たもの」をあえて挙げるならーーそれは、王者と自分たちの現実との距離を「数字ではなく体感として理解した」ことでしょうか。

屈辱的なスコアで敗れた夜、日本が手にしたのは勝利でも収穫でもなく、幻想の剥がれ落ちた鏡でした。試合前さんざんメディアが煽っていた「ブライトンの奇跡の再現」。それがどれほど根拠の薄いものだったかを、痛いほど思い知らされたました。

ボクスが見せてくれた、ラグビーの「完成形」。強靭なフィジカル、冷徹な戦術、そして一瞬の迷いも許さない規律。対する日本は、まだ「いい形を探している途中」のチーム。戦うというより、相手の完成度に呑み込まれ、プレーの一つひとつに後手が積み重なっていきました。

この試合で日本が得たものは、「現実を直視する勇気」かもしれません。技術やシステムを語る前に、まず自分たちが世界のどの地点に立っているのかを正確に認識すること。それを改めて突きつけられたのではないでしょうか。

そしてボクスの徹底したラグビーに晒されたことで、「真の世界基準とは何か」を身体ごと叩き込まれました。まるで、授業料の高い特別講義を受けたようなものです。この「王者が教えてくれた敗北の質」こそが、いまの日本代表の最も得がたい資産と言えるのではないでしょうか。

ただ矢崎の「攻撃しようとする意志」だけは一筋の光明でした。

11月3日

QNS 第1週

アイルランド 13 - 26 オールブラックス

試合開始3分で、アイルランドのLOバーンが頭部付近へのタックルで退場(20分レッドカード)となったにもかかわらず、アイルランドは集中力を発揮し、PRファーロングのトライなどで 10-7 のリードで折り返しました。ただアイルランドのラインアウト成功率が低く(前半60%程度)、ターンオーバーを多く許すなど細部に不安要素も見られました。

後半に入るとオールブラックスが徐々にエンジンをかけてきて、特に60分過ぎからの短期間でのトライ3本が決定的となりました。後半にかけて替え選手を含めた「流れの切り替え・勝負どころの集中」を非常にうまく機能させました。特にPRウィリアムスとFLシティティは、出場後すぐにトライという結果を出した点で称賛に値します。これが、前半苦しんでいた状況からの逆転勝利につながった大きな要因でしょう。

この試合は、両チームにとって「成長の証」「再構築の機会」として非常に示唆に富む内容でした。アイルランドは良い立ち上がりを見せながらも勝ち切れず、オールブラックスはやや不安定さを残しつつも勝利への意志と対応力を示しました。全体として、非常に見応えある試合でした。戦略・個別スキル・組織力…あらゆる観点から分析可能で、ラグビーファンとしても多くを学べる内容でした。

個人的にはオールブラックスで最推しのシティティが大活躍で大満足です。

HIGHLIGHTS | All Blacks v Ireland | Chicago, 2025

11月6日

日本の命運を握る男 - 李 承信

エディが就任してから(良いか悪いかは置いといて)李がSOを任されています。特に今年のテストマッチでは全8試合先発で、先のボクス戦以外はフル出場を果たしています。日本はPNCのトンガ戦までは4勝1敗でした。ただその後のフィジー、ワラビーズ、ボクスの強豪国との対戦で3連敗を喫しました。攻撃陣が奮わなかった印象です。その一端はやはり司令塔にあったのではないかと思い、昨日、一昨日とワラビーズ、ボクス戦を、特に李の動きに注意して、何度も巻き戻しながら観てみました。

SOの優劣は中々数値には表せないので、以下はあくまで個人的な印象に過ぎませんが、分析と言うか感想を書いてみました。もしご興味あればご覧ください。

-------

◆優秀なスタンドオフの条件

個人的にSOに求めたい資質は以下の5点です。

①ゲームコントロール能力(試合全体のリズムと方向を操る力)

②状況判断と意思決定の速さ(守備の動きを一瞬で読み、最適解を選ぶ)

③戦術キックの精度とバリエーション(陣地獲得・プレッシャー緩和)

④ラインを動かす指揮力と声の質(味方を動かす統率)

⑤フィジカルとディフェンス対応力(狙われても耐えられる強さ)

-------

◆李に足りなかった(あるいは出せなかった)ように観えた要素

① 試合のテンポを再構築する力

ワラビーズ・ボクス戦ともに、ブレイクダウンでボールが遅くなり、日本の攻撃テンポが崩れた際、李が「テンポを再設定」できなかった点が目立ちました。優秀なSOは、テンポが落ちてもキックやショートサイド攻撃で相手DFのリズムを壊す手を打ちます。李はプレースタイル的に「速いテンポでの連続攻撃」に強みがありますが、流れを変える発想が乏しく、相手に試合を支配され続けた印象です。

② 立体的な視野とディフェンス誘導の使い方

ワラビーズやボクスのような前線プレッシャーが強い相手には、DFライン裏のスペースを突くキックや、内側ランナーを使った「奥行きある展開」が重要です。李はパス・ラン・キックの選択肢こそ持っていますが、プレー前の相手を操るフェイントが少ない印象です。たとえば、ディフェンスを一歩でも内に引きつけて外を活かす、キックを匂わせて裏を刺す--そうした駆け引きがまだ浅い印象でした。結果、相手DFが常に一歩前で潰せる構造になっていたように見えました。

③ キックの「戦術的意図」の薄さ

戦術キック自体の精度は悪くありませんが、「なぜその場面で蹴るのか」という文脈の明確さが欠けていました。

・味方のチェイスが間に合わないタイミングでのハイパント

・陣地を稼ぐだけでプレッシャーを与えないキック

こうした場面が多く、ワラビーズやボクスののバックスリーに余裕を与えるキックになっていました。結果、相手のカウンターの起点を作ってしまいました。

④ コミュニケーションの主導権

(これは定かではありませんが)李が攻撃コールの中心のように感じましたが、FWDとのリンクやインサイドセンター(特にディラン・ライリー)との意思統一が不十分に見えました。SOが声でFWDに「今は蹴らない」「速いボールで繋ぐ」と明確に伝えられないと、ハーフやCTBの判断がずれ、全体の流れがちぐはぐになります。ボクス戦ではまさにその「指揮系統の途切れ」が顕著だったように見えました。

⑤ フィジカル耐性と心理的余裕

両試合で相手に徹底的にSOチャネルを狙われました。李はタックルにも積極的ですが、身体をぶつけられ続けると判断精度が落ちる傾向があるように感じます。一流SO(例:ポラード、ラッセル、セクストン)は、接触後も冷静に次の一手を描きますが、李はそこで少しプレーが単調になり、経験と耐性の差が出た部分だと思います。

-------

李は、スピードとスキルに優れたSOであり、テンポの速い展開ラグビーでは輝けます。しかし、世界トップ相手に求められるのは、「テンポを作る」だけでなく「流れを変える」「相手を操る」SOだと思います。この2試合では、攻撃のリズムを修正する手段、相手の出足を鈍らせる駆け引き、チーム全体を束ねるリーダーシップの3点が不足していたように感じました。

週末のアイルランド戦、個人的にはその辺りが如何に修正されてるかに注目して観るつもりです。エディがHCでいる限り、李はSOで使い続けられるでしょう。李は24歳、まだまだ伸びしろは沢山あります。個人的には厳しい目は無くさずに、今後も注目、応援していきたいです。

11月6日

火を点ける儀式

大事なプレゼンが近づくと、

俺の中でスイッチが入る。

資料を何十回も読み込む。

文字が擦り切れるまで叩き込み、

文字の隙間に潜む“息づかい”まで覚え込む。

言葉が脳に焼き付くまで繰り返す。

想定される質問?全部潰しておく。

どんな角度から弾が飛んできても、

笑って撃ち返せるように。

けど、俺の武器は台本だけじゃない。

スライドには書かない一言――

お客様の心を撃ち抜く“キラーフレーズ”を

胸の奥で研ぎ澄ませておく。

あれは最後の一撃。

聴く者の記憶に焼きつけるための爆薬だ。

プレゼン30分前。

ヘッドホンをつけ、

好きな音楽を爆音でぶち込む。

ギターの咆哮、ドラムの衝撃。

煙草の煙を吐き出しながら、

思考を全部リセットする。

静寂と轟音が交わるその一瞬、

俺は戦闘モードに切り替わる。

会場の空気を想像する。

息が熱を帯びる。

緊張なんて、とっくに通り越した。

ここまで積み上げた

すべてを爆発させるだけだ。

マイクを握るように、

スライドのリモコンを握る。

心臓がドラムを打つ。

音が止まり、静寂の中で、俺は呟く。

――「行こう、ステージは俺のものだ。」

11月6日

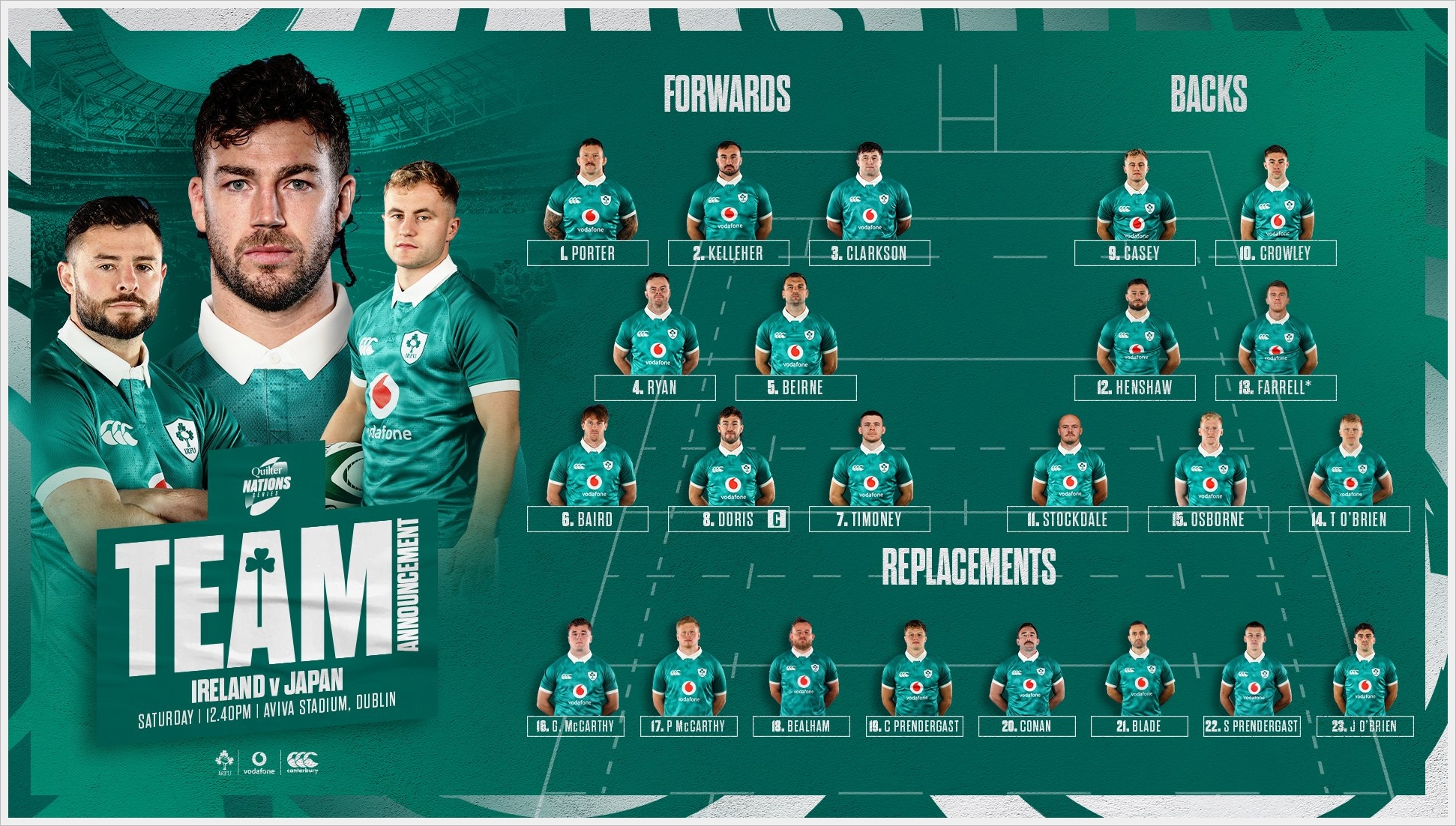

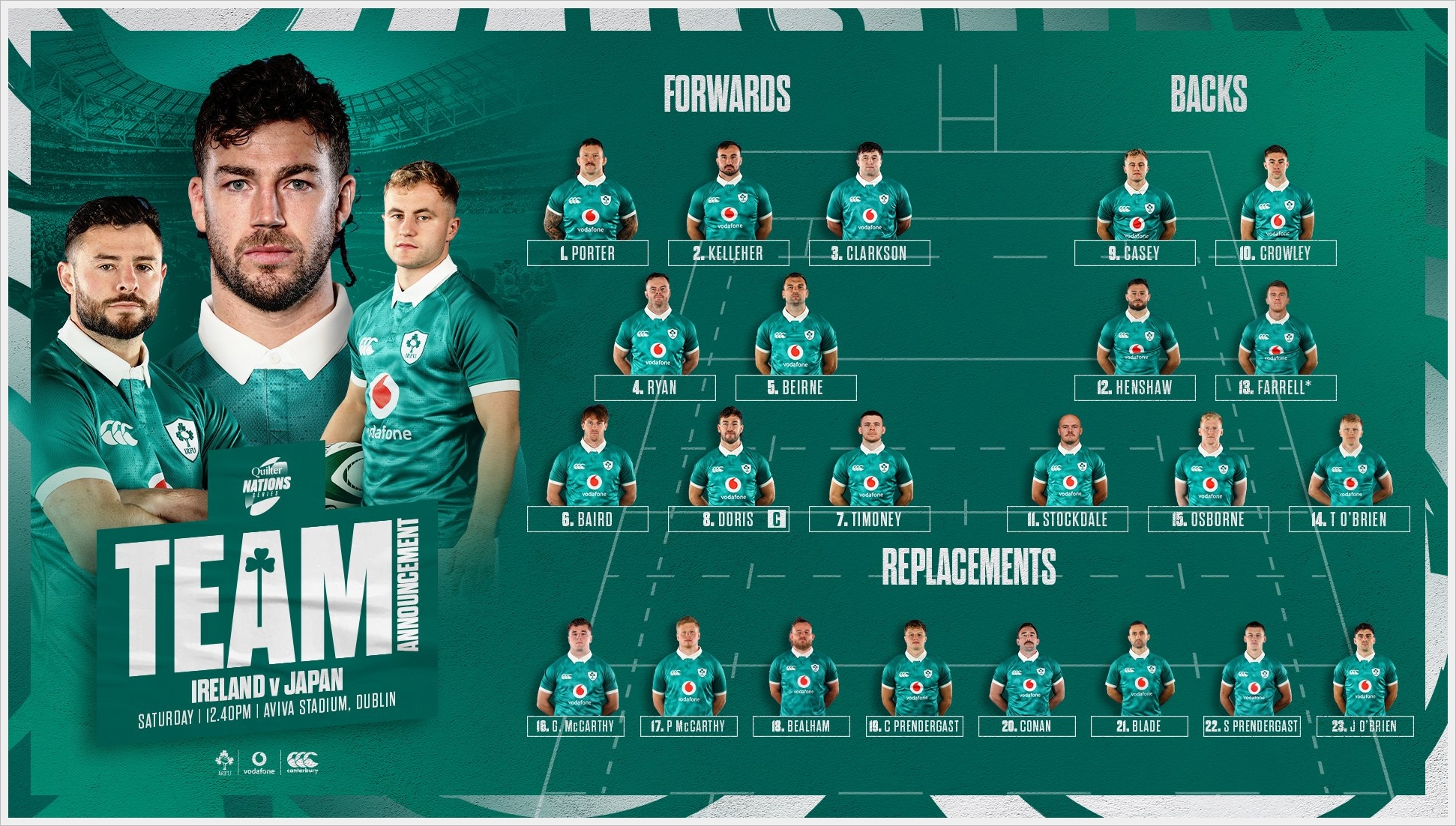

日本戦のアイルランド代表メンバー

いつも顔と名前を作ってるのですが、今回は名前だけのおさらいです。

1.アンドリュー・ポーター

2.ローナン・ケラハー

3.トーマス・クラークソン

4.ジェームズ・ライアン

5.タイグ・バーン

6.ライアン・ベアード

7.ニック・ティモニー

8.ケーラン・ドリス(キャプテン)

9.クレイグ・ケイシー

10.ジャック・クロウリー

11.ジェイコブ・ストックデール

12.ロビー・ヘンショウ

13.トム・ファレル(初キャップ)

14.トミー・オブライエン

15.ジェイミー・オズボーン

---

16.ガス・マッカーシー

17.パディー・マッカーシー

18.フィンレイ・ビーラム

19.シアン・プレンダーガスト

20.ジャック・コナン

21.ケイリン・ブレイド

22.サム・プレンダーガスト

23.ジミー・オブライエン

-----

以下のいわゆる主力選手たちはお休みみたいですね。

PR(3)タイグ・ファーロン

HO ダン・シーハン

FLジョシュ・ファンデルフレイヤー

SHジャミソン・ギブソン=パーク

CTBバンディー・アキ

CTBガリー・リングローズ

WTBマック・ハンセン

WTBジェームズ・ロウ

ちなみにLOジョー・マッカーシーと絶対的FBヒューゴ・キーナンはライオンズツアーで怪我したため秋のシリーズには出場しません。

主力が欠場とは言え、1,2,4,5,6,8,9,10,11,18,20あたりは皆実力者ですから、日本は厳しい戦いになるでしょうね。でもゴリゴリのメンバーではないので、日本は少しだけチャンスがあるかもしれませんね。

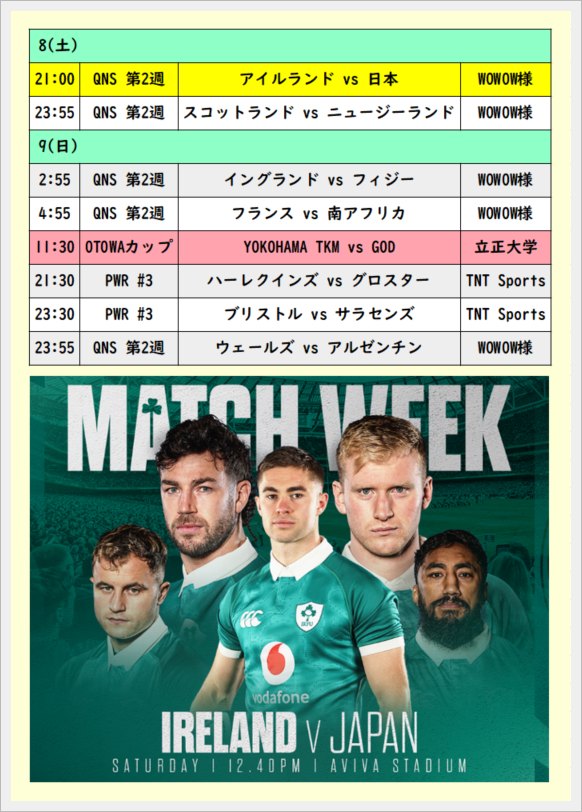

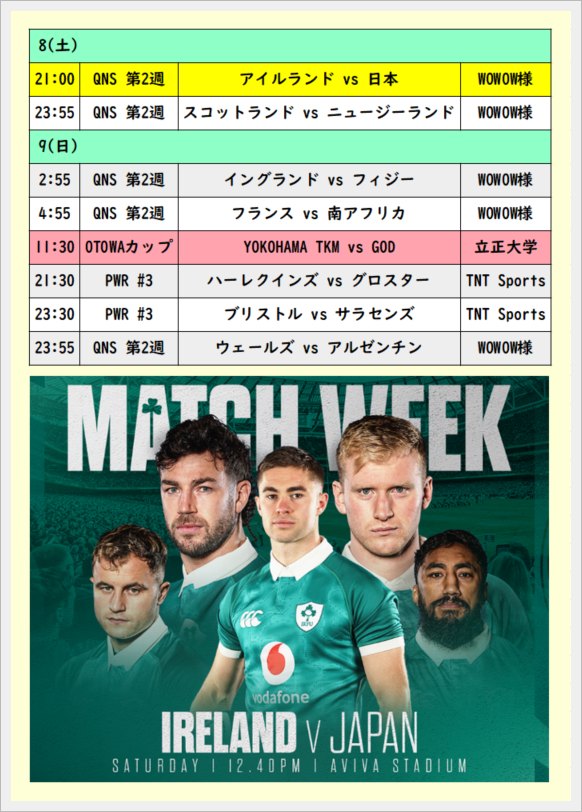

11月7日

週末のお楽しみ(備忘録)

11月9日

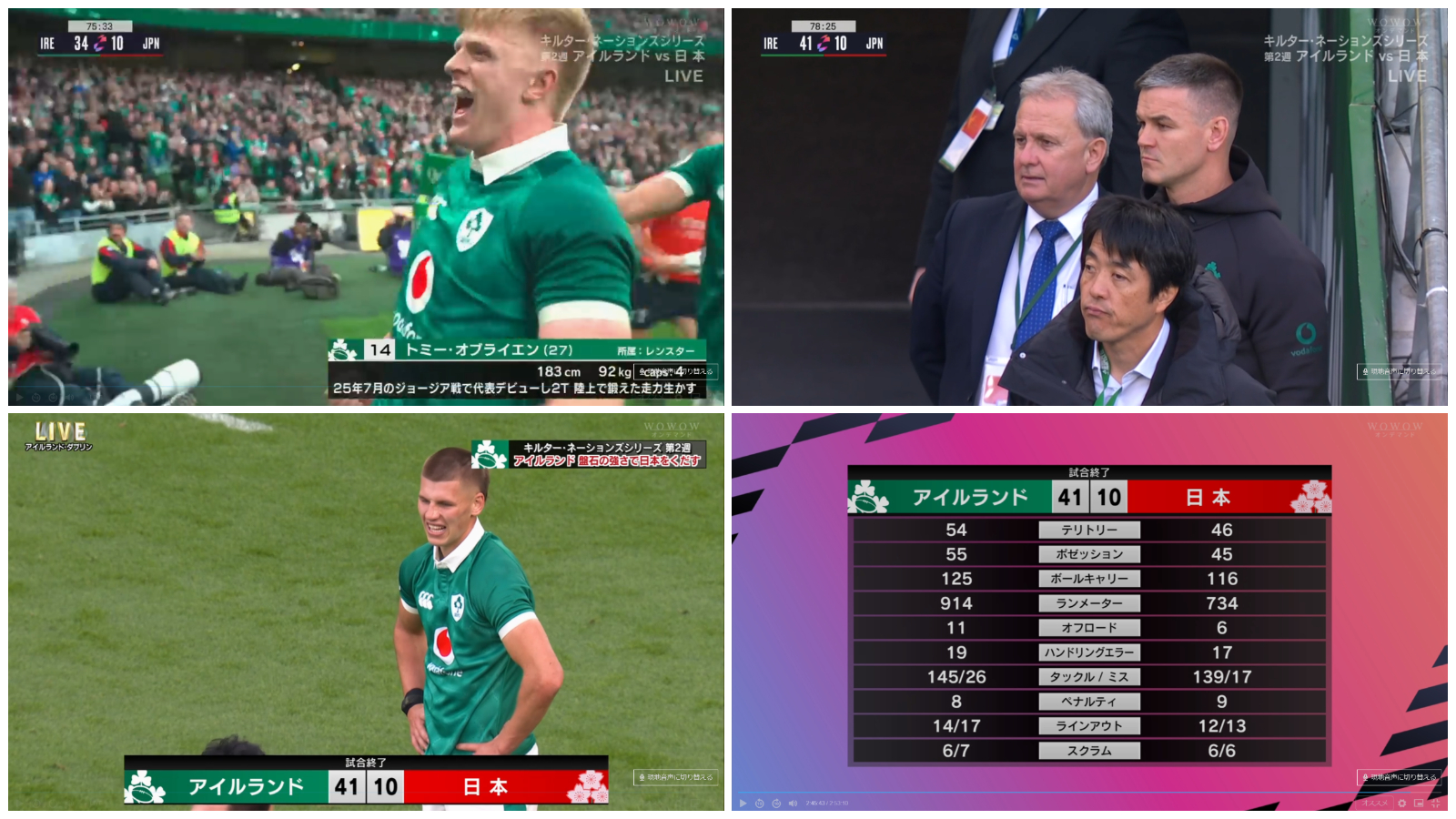

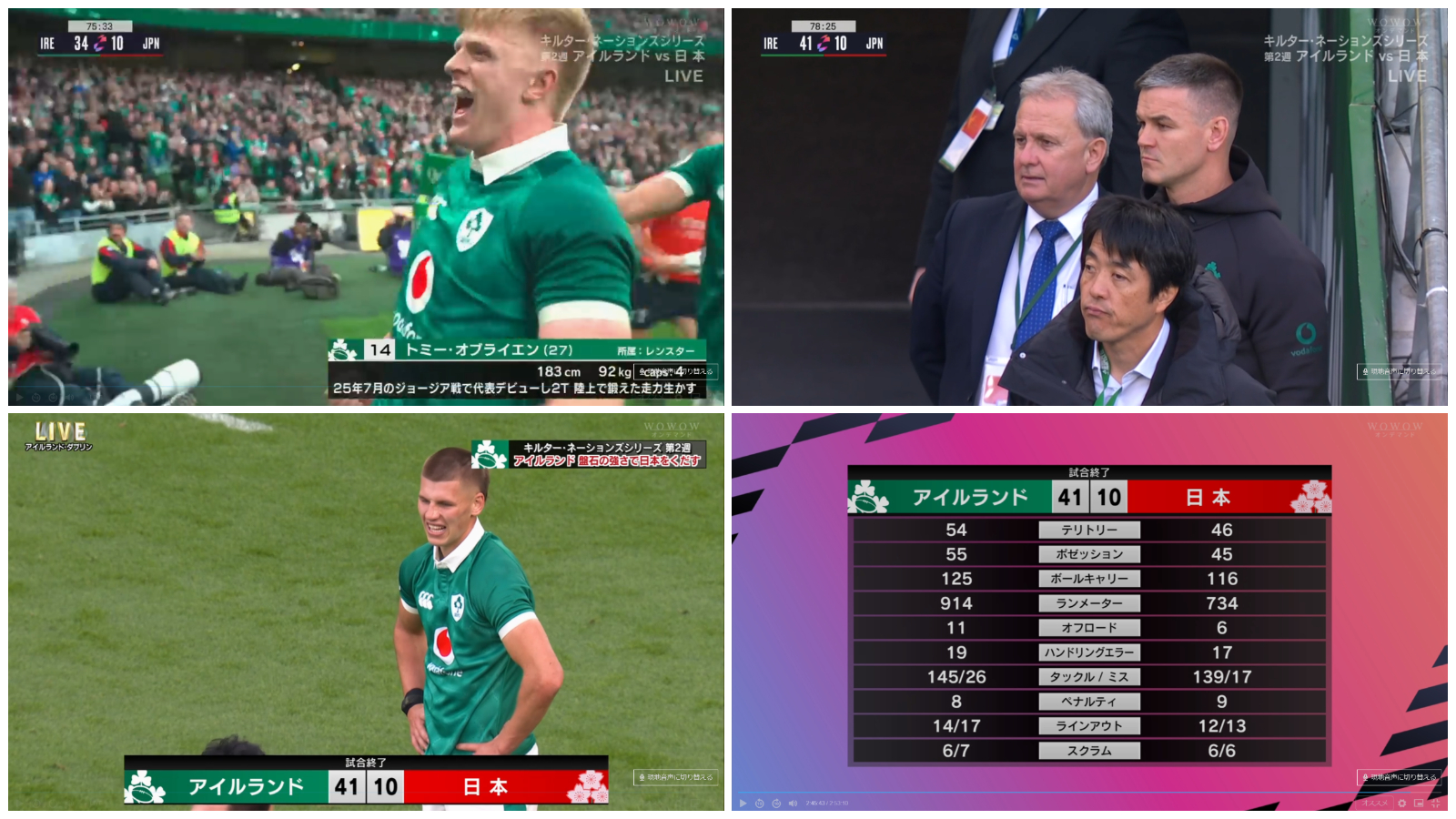

QNS 第2週

アイルランド 41 - 10 日本

(前半 17 - 10、後半 24 - 0)

個人的に後半開始早々のプレーが勝敗を分けた気がしました。

42分、敵陣10mと22mの間位の日本ボールラインアウト。No.8マキシがお馴染みのノッコンでアイルランドの攻撃。日本ゴール前まで攻め入るもFLガンターのビッグタックルでアイルランドがノッコン。日本はスクラムから右へ展開。WTB石田が苦し紛れのプレゼントキック。その後キックが往復して、最後はSO李がタッチキック。直後のアイルランドボールラインアウトに日本がジャンピングアクロス。日本ゴール前まで蹴られ、その後のラインアウトから最後はPRポーターがインゴールへダイブ。これで 22 - 10。

この時、アイルランドはシンビンで14人。しかも得点差は7点(17 - 10)。どうしてボールを継続しなかったのでしょうか。理解に苦しみます。味方を待ってラックを作らずに安直にキックで攻撃権を手放してしまう石田の癖。李の司令塔としての判断。どうだったのでしょうか。。。

そこから前半ボロボロだったアイルランドが明らかに目を覚ましました。SOプレンダーガストに変わったのも相まって、アイルランド伝家の宝刀であるバックドア攻撃が面白いように決まり始めました。

-----

画像の最後がスタッツです。日本は試合開始当初スクラムをやられましたが途中から修正できました。ラインアウトも良かったですし、タックル成功率はアイルランドを上回りました。ボクス戦からの修正は感じられました。

しかし終わってみれば1.5軍のアイルランドに完敗。スタッツには表れない細かいミスや決定力、集中力はいかがだったでしょうか。ゴール前まで攻め込んでおいてのノッコン。絶対に点を取られたくない場面で堪え切れないディフェンス。ハイボール処理。試合の流れを読む判断、能力。立て続けにトライされ始めた時の修正力。控えメンバーのモメンタム。。。

長田、矢崎は良かったですが、道のりは果てしなく遠いですね。

リアタイされた方々、お疲れ様でした。

11月9日

アイルランド戦、日本選手の採点

RUGBYPASSによる評価です、ご参考まで。

筆者の一言コメント詳細はこちら

-----

良いが7.5~9.5、普通が6~7、悪いが5.5~4のイメージです。

1. 小林 – 7

2. 佐藤 – 6

3. 竹内 – 5

4. ウルイヴァイティ – 5

5. ディアンズ – 6

6. ガンター – 6

7. 下川 – 6

8. マキシ – 7

9. 齋藤 – 7

10. 李 – 5

11. 長田 – 8.5

12. ローレンス – 4

13. ライリー – 6

14. 石田 – 7

15. 矢崎 – 5.5

控えは一括りで 5

-----

長田はアイルランドも含めダントツです。

ローレンスは2試合連続の最低評価です。

ちなみに控え選手を一括りにされるケースは稀です。採点者にとっては評価する価値も無かったのでしょうね。

11月9日

2019年W杯後、「自由視点映像生成システム」なるものを特集するNHKの番組に沢木さんが出演していました。ボーデン・バレットがボールを持った瞬間、オールブラックスの攻撃陣全員が一瞬にして次の動きを予測しているシーンをそのシステムが捉えた場面を見て、沢木さんは言いました。

「バカはラグビーできないんです。」

11月9日

OTOWAカップ #2

YOKOHAMA TKM 65 - 3 GOD

合同チーム相手とは言え、第1週に続きノートライに抑えました。アタックも全11トライの猛攻。推し(FL松永美穂)のトライも観れました。WTBの堀川侑愛、良いですねぇ。また推しが増えそうです。おかげでどっかの代表の不甲斐ない試合の記憶が飛んでいきました(⇐いつも一言余計(笑))

11月11日

今日は11月11日。

日本全国「WTBの日」ですね(笑)。

(11, 14問わず)好きなWTB挙げてみました。

小野澤 宏時、遠藤 幸佑、吉田 義人

郷田 正、山岡 正典、首藤 甲子郎

山田 章仁、中靍 隆彰、松島 幸太朗

(敬称略)

11月11日

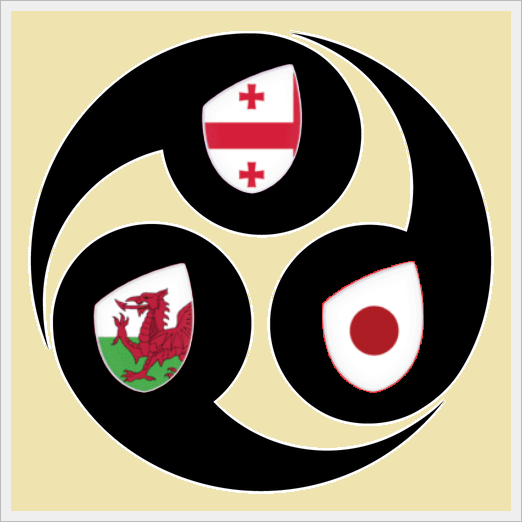

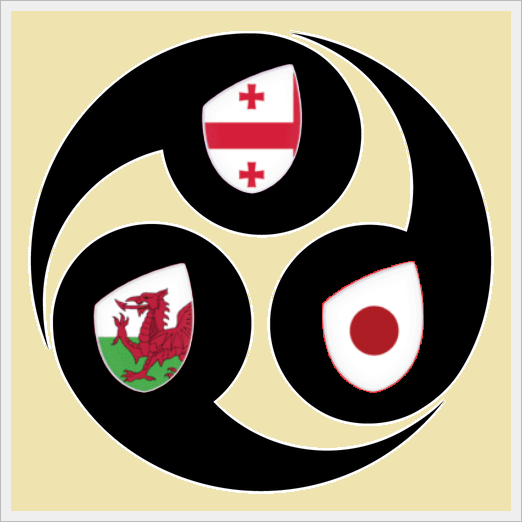

三つ巴

2027W杯の組み合わせ抽選会は、今年の12月3日にオーストラリアのシドニーで開催されます。抽選会では、出場する24チームが世界ランキングに基づき6チームずつのポットに分けられます。

・ポット1(世界ランク1~6位): 各プールに1チームずつ配置され、プール戦で対戦することがありません。

・ポット2(世界ランク7~12位): 同様に、各プールに1チームずつ配置され、プール戦での対戦を回避できます。

世界ランキングで12位以内に入っておくべき最大の理由は、抽選会で第1シードまたは第2シードのポットに入り、強豪国との同組を避けることができるためです。もし世界ランク13位以下となると、ポット3以下に振り分けられるため、プール戦で複数の強豪国と同じグループに入る「死の組」となるリスクが高まります。

-----

現在の順位とポイントは以下の通りです。

11位:ジョージア:74.69

12位:ウェールズ:73.57

13位:日本:73.25

3チームの抽選会までの残り試合は以下の通りです。左がホームです。

①ウェールズ vs 日本

②ウェールズ vs ニュージーランド:91.35

③ウェールズ vs 南アフリカ:93.06

④ジョージア vs カナダ

⑤ジョージア vs 日本

現実的にウェールズは②ニュージーランドと③南アフリカにいずれも敗戦、ジョージアは④カナダに勝利すると仮定してシミュレーションすると、128通りのパターンが考えられます。そのなかで日本がこの3か国の中で2位(=12位)以内に入るパターンは75通りです。

もし日本がウェールズに負けた場合でも12位以内に入れるパターンも存在しますが、以下の条件が重なる時に限られます。

1.ジョージアに対して日本が勝つ(大差勝ち)

2.ジョージアがカナダに勝つが僅差(ポイント上昇が小さい)

-----

結局何が言いたいかと言うと

「日本はウェールズ戦必勝です」

え?そんなこと分かってるって?

長々と失礼しました(笑)。

11月11日

イングランド絶好調

イングランドが今年に入って調子良いですね。2月の6Nsの初戦にアイルランドに負けてから現在テストマッチ9連勝中です。世界ランキングもフランスを抜いて4位まで上がってきました。週末のオールブラックス戦がいよいよ楽しみです。

向こうの記事を中心に、イングランド好調の理由をまとめてみましたので、ご参考まで。

-----

①選手層・ベンチの活用と厚みの確保

ボーズウィック体制下では、「ベンチからの投入選手が試合の流れを変える」「控えの選手が活躍できる構成」になってきており、代表チームの厚み(ローテーションの深さ)が向上していると分析されています。

→ 競争・切り替え・ローテーションを意識した組織運営ができている点が評価されます。

引用元記事

②安定感・メンタリティ改善/試合コントロールの向上

ボーズウィックさんは「選手が何をしようとしているかが明確だった」「難しい状況(悪天候・相手圧力)でも落ち着いていた」と称賛しています。また、「終盤にリードを守る」「勢いを維持する」という点で改善の兆しがあるとされています。

→ 単に強い選手を揃えるだけでなく、試合の流れ・勝利のための状況判断・持続性という面で成長が見えるという点が優れていると言えます。

引用元記事

③戦術構築・変化の意識/領域・キックの活用

最新の分析では、キックゲームや領域確保を意識した戦術が機能しており、試合の基盤(セットプレー・キック・守備)を整えてから攻めを組み立てる姿勢が強くなっています。(②と同じ記事)

→ 伝統的な「前進・フェーズ攻撃」だけでなく状況に応じた戦術の幅が出てきている点も評価されます。

-----

選手層の厚み・ベンチ活用・メンタリティと安定した試合運び・戦術の幅という点で前進が見られ、「勝ち続けるチーム」に近づきつつあるようですね。

。。。ところでイングランドの前の監督って誰でしたっけ(笑)。

11月12日

ジャック・モーガン、負傷により残りのシリーズ欠場

ウェールズのFLモーガンが先のアルゼンチン戦で後半にトライを決める際に肩を脱臼した。モーガンはB&Iライオンズ戦にも選ばれたウェールズのキャプテンであり大黒柱。アルゼンチンには敗れたものの、この試合のレイティングでは両チームトップの「9点」だった。大袈裟ではなく、これでウェールズの戦闘力は2~3割落ちる。

ウェールズ戦の結果は分からない。ただ

・ワラビーズ戦でリーチをハイボール処理に回したこと

・ガンターのお子さん出産予定は事前に把握してただろうこと、

・その他たくさんの離脱者を出したこと、

・ボクス戦を無理やり詰め込んだこと。。。

欧州遠征で最大のターゲットである2試合に関してベストメンバーが組めない日本。

協会のマネジメント能力を疑わざるを得ない。

11月13日

週末のお楽しみ(備忘録)

11月13日

【楕円球大言葉】

ムゴメズルとポラード。

(藤島大 / JustRUGBY)

-----

藤島さんは直接的な表現は使わない。物事の輪郭を描くことで、その核を浮き彫りにする。現在の日本代表の選手選考とアタックを憂う自分にとって、藤島さんの言葉が胸に突き刺さる。以下、抜粋です。

-----

...前略...

現在進行形のスプリングボクスは多層を誇る。有史以来の巨漢の腕力、身体の強靭、無慈悲なセットプレーを手放すはずもなく、なお、サーシャら多士済々の彩る自由性を我がものとしつつある。

仕掛け人はジェイミー・ジョセフHC体制の桜のジャージィのアタック構築を担った人物、トニー・ブラウンに決まっている。あらためてジャパンは余人まれだろう腕利きを持っていかれた。いまブラウニーは世界一の集団にあって、わかっちゃいるけど止められぬ問答無用に防御の的をしぼらせぬ細密な仕掛けをまぶす。

エラスマスHCは若き才能の発掘と育成に長く汗をかき、なお、むやみな登用には走らず、経験と可能性の均衡を慎重に計算、着々と選手層を重ねる。だれがいつどこで出ても、なんでもできる。そんな怪物的なチームをめざすかのようだ。

...中略...

それに勝つには。

「ひとり」だ。ふたりにまさるのはひとりである。かつてのスティーブン・ラーカム(ワラビーズ)、ジョニー・ウィルキンソン(イングランド)、ダン・カーター(オールブラックス)級のひとつだけの中枢で対峙する。

当人が怪我をしたらおしまい。ひとりによりかかるゆえの戦法浸透が鼻の差の凱歌をもたらす。「絶対の10番の固定」がスプリングボクス3連覇阻止のための各国の主題ではあるまいか。

11月13日

ウェールズ代表

日本戦メンバーの顔と名前を作りました。

ベースは先日のアルゼンチン戦のメンバーですね。別でツイートもしましたが、大黒柱のFLジャック・モーガンが欠場です。他は7月の2連戦にも出場してた選手が沢山いるので親近感は湧きますね(笑)。

7月に出てなかったのは。。。

4番ジェンキンス

5番ビアード

9番ウィリアムズ

13番ルウェリン

14番リース=ザミット

17番カリ

22番エヴァンス

23番トンプキンズ

です。

特に要注意は、ライオンズツアーに召集されていた9番ウィリアムズとアメフトから戻ってきた14番リース=ザミットですかね。2人ともアルゼンチン戦でも良い動きしてましたから。

ウェールズも12位以内は死守したいでしょうし、何よりホームで恥ずかしい試合は出来ませんから、日本にとっては厳しい戦いになるでしょうね。

11月13日

ウェールズ戦、日本代表メンバー

先日のウェールズ 28 - 52 アルゼンチンの試合を観た。ウェールズは攻撃では22m内に侵入すれば高い確率で得点していた。守備ではアルゼンチンに前に出られていたためか、接点に人数をかけなければならず、自然に順目方向のディフェンスが足りなくなり、そこをアルゼンチンに突かれていた印象。ハイボール処理は日本とどっこいどっこい。

日本はエリアで勝って、接点で踏ん張り、ウェールズを自陣に入れる回数を減らし、攻撃では外に大きく展開すれば、勝機はあるかもしれない。

。。。なんて、それっぽいことを書いたけど

今更戦術ーの議論なんてどうでも良いから、

メンバーの議論なんてどうでも良いから、

アタックコーチがずっと不在でも良いから、

沢山反則しても良いから(カードはダメ)、

泥臭いトライばっかりでも良いから、

運が味方しただけでも良いから、

1点差でも良いから、、、

とにかく何でも良いから勝って欲しい。

試合後の選手たちの笑顔が見たいんだよ。

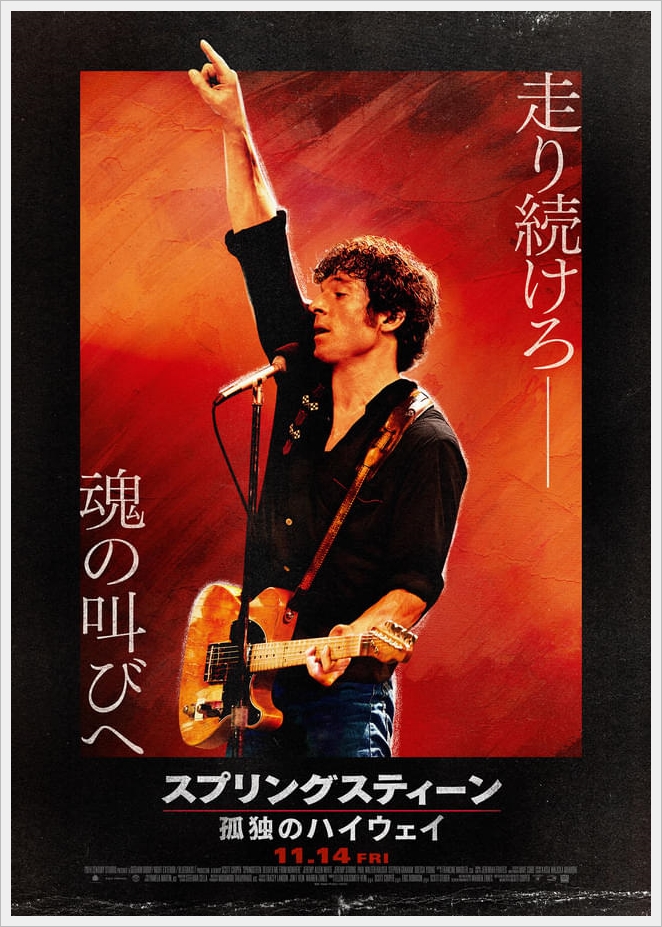

11月15日

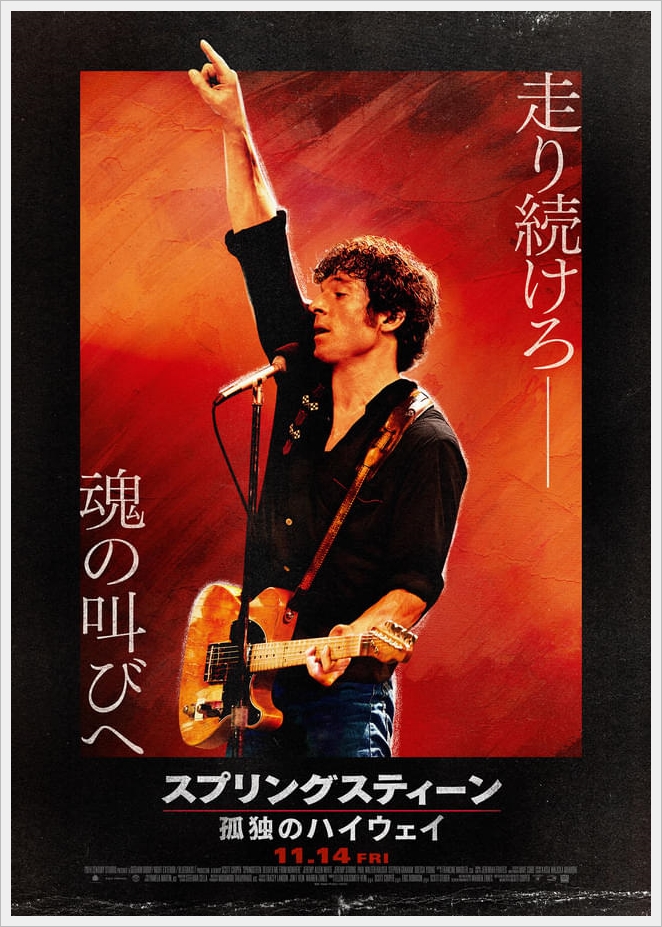

映画「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」

本作は、音楽映画という枠組みを表面的に踏襲しながら、その実、きわめて内省的な“精神史”を描き出す作品である。スタジアムを揺るがす“ボス”のカリスマ性を期待すれば、確かに肩透かしを覚えるだろう。しかし本作が射程に収めるのは、世界的成功を収めた『Born In The U.S.A.』のわずか二年前、密やかに制作された異色作『ネブラスカ』の背景であり、その成立を支えたブルース・スプリングスティーンの深い苦悩だ。

本作は、若き日のスプリングスティーンを支配していた闇、すなわち精神的問題を抱えた父との緊張関係、そして自身を蝕む孤独を丹念に掘り下げる。キャリア躍進のただ中で、彼は「自分」という核を見失いかけていた。その岐路で、自宅の4トラック・カセットレコーダーへ向けて紡がれたのが『ネブラスカ』の楽曲群である。劇中では、ジェレミー・アレン・ホワイトがスプリングスティーンを演じ、もがきと衝動をそのまま映像へと引き寄せる。演技だけでなく、自ら歌い、演奏し、創作の痛みと歓喜を肉体的に表現するその姿は圧巻である。

本作が興味深いのは、ライブや大規模な演出をほぼ排している点だ。狭い部屋、スタジオ、そしてマネージャーとの時に摩擦を帯びる対話──そうした閉じた空間に焦点を定めることで、スプリングスティーンという“ロックスター”の外殻は剥がれ落ち、人間としての輪郭が露わになる。過去のトラウマ、自身のルーツに対する複雑な感情、それらが乾いたロードムービーのような映像と共振し、観客の胸に静かに、しかし鋭利に刺さる。

結果として本作は、スターダムの光の裏側に潜む孤独、アーティストが魂を削り作品を生む瞬間の真実を映し出す作品となった。これは音楽ファンだけの物語ではない。創作者、あるいは人生の岐路で自らと向き合うすべての者にとって、この映画の示唆は確かに響くはずだ。“ロックンロール史の縁”に触れたかのような感覚と共に、観る者の心に深い余韻を残す一本である。

↑